TCFD提言への対応

TCFD提言に基づく開示

南海グループは、沿線エリアを中心に駅を拠点として、安全・安心・快適な輸送サービスを基軸に、住宅・オフィス・商業の開発など、生活のあらゆる場面でさまざまなサービスを組み合わせることで、「地球環境にやさしい」「すべての世代の人々にやさしい」「自然災害に強い」まちづくりを進めています。

近年、自然災害の激甚化等は年々影響を増しており、社会全体で気候変動への対応の重要性が急速に高まっています。

当社グループは、気候変動への対応を将来にわたる事業継続のための重要な経営課題であると認識し、気候変動から生じる、さまざまなリスクと機会の把握に努め、事業戦略と一体化していくための取組みを行っています。

また、2021年9月には「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に賛同し、その提言に沿って、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」についての情報開示の充実を図っています。

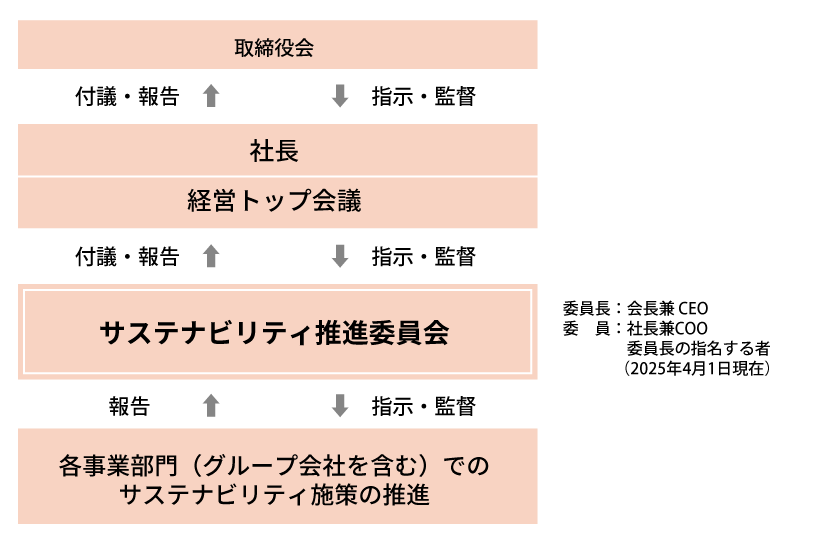

ガバナンス

サステナビリティ施策をグループ全社で横断的に推進する組織として、「サステナビリティ推進委員会」(年2回を目途に開催)を設置しています。本委員会が中心となって、事業部門と連携しながら、サステナビリティ施策に関する目標設定、進捗状況のモニタリング、達成度評価(PDCA サイクル)の推進や、気候変動リスクの抽出、対応方法について議論を行っています。

なお、サステナビリティ推進委員会の審議事項は、重要な事項については、取締役会に年2回報告しています。

戦略

当社グループでは、将来の気候変動の進展や経済社会の変化についてさまざまな可能性を想定し、気候変動に関するリスクと機会の特定並びにその分析を行っています。2024年度は、以下の当社及びグループ会社(以下、「対象会社という。」)を分析対象としました。

| 会社 | 業種 |

|---|---|

| 当社、泉北高速鉄道(株)※ | 鉄道事業、不動産・流通事業 |

| 南海不動産(株)、南海商事(株) | 不動産・流通事業 |

| 阪堺電気軌道(株) | 軌道事業 |

| 南海バス(株)、関西空港交通(株) 南海ウイングバス(株)、徳島バス(株) | バス事業 |

| 南海フェリー(株) | 海運業 |

※当社は、2025年4月1日付で泉北高速鉄道㈱を吸収合併

分析にあたっては、まず事業インパクトの大きさ等を考慮し、脱炭素社会への移行に伴うリスク・機会項目として「炭素価格、各国の炭素排出目標・政策」、「製品及びサービスへの規制」、「電気・燃料価格、エネルギーミックスの変化」を、また気候変動がもたらす物理的リスク・機会項目として「異常気象の激甚化」を重要度評価「大」と設定しました。(分析は1.5~2℃シナリオ及び4℃シナリオについて行いました。)

これらのリスク・機会については、各コア事業の部門のリスク管理体制の中で、かねてから対応を進めています。例えば、鉄道事業における移行リスクへの対応については、省エネ車両の導入推進を、また、物理的リスクへの対応については、山岳区間における斜面防災対策の強化などを行っています。

今後、認識したリスク・機会に対して適切な対応策を講じることで、持続的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現の両立を目指します。

| リスク項目 | 当社グループにとってのリスク | 発生時期 | 対応策の方向性 | |

|---|---|---|---|---|

| 政策/規制 | 炭素価格、 各国の炭素排出目標・政策 | 【共通】 炭素税課税による税負担増加 CO2削減目標達成のための再エネへの転換に伴う電力費増加 | 中~長期 | ・車両更新投資や設備更新投資等による 省エネルギーの推進 ・再生可能エネルギーの導入 ・カーボンオフセットの活用 ・社内炭素価格の活用 |

| 【不動産・流通】 経年物件に対する排出権購入コスト増加 | ||||

製品及びサービスへの規制 | 【バス】 EV/FCVバス導入コスト増加 | ・設備の仕様や調達方法の見直しによる建築費・ 改修費の抑制、補助制度の活用 | ||

| 業界/市場 | 電気・燃料価格、 エネルギーミックスの変化 | 【共通】 再エネ比率増による施設運営コスト増加 | 短~長期 | ・車両更新投資や設備更新投資等による省エネルギーの 推進 ・創エネ電力の自社利用推進 |

| リスク項目 | 当社グループにとってのリスク | 発生時期 | 対応策の方向性 |

|---|---|---|---|

| 政策/規制 | 【不動産・流通】 規制対応のための建築費・改修費の増加 | 中期 | ・設備の仕様や調達方法の見直しによる建築費・ 改修費の抑制、補助制度の活用 |

| 技術 | 【共通】 省エネ、再エネの新技術導入による建築費増加 | ・設備の仕様や調達方法の見直しによる建築費の抑制、 補助制度等の政府支援策の活用 | |

| 【鉄道、軌道、バス】 エコカー普及による顧客減少、減収 | 長期 | ・大量輸送、定時性等の鉄道の強みを 活かした総合モビリティ事業への進化 | |

| 【不動産・流通】 技術革新への対応費用増加、対応が遅れた場合における テナントから収受する賃料減額の可能性 | |||

| 評判 | 【共通】 顧客の評判変化:消極的な環境対策との評価による顧客減少 | 中期 | ・省エネ施策等、環境対策の積極的な推進と情報発信 |

| 【不動産・流通】 入居テナントの減少による当社の賃料収入減少の可能性 | |||

| 【共通】 投資家の評判変化:消極的な環境対策で、株価低迷、 資金調達コスト上昇、ダイベストメント発生 | ・積極的な環境対策の推進と、統合報告書やホームページ等 でのTCFD提言に基づく気候変動対応の情報開示 |

| リスク項目 | 当社グループにとってのリスク | 発生時期 | 対応策の方向性 |

|---|---|---|---|

| 異常気象の激甚化 | 【共通】 ・鉄道路線、保有不動産への洪水・土砂崩れ・橋梁洗掘 等の発生による損害増、損害保険料増、資産価値低下 ・台風の大型化等に伴う商業施設の営業停止や鉄道及び バスの運休、フェリーの欠航等の発生、 ホテル・旅行のキャンセル増加による減収 ・サプライチェーン寸断による営業支障 | 短~中期 | ・鉄道施設、不動産・流通施設の補強工事、浸水 防止策、法面の土砂崩れ防止対策、危険樹木伐採 ・橋梁の洗掘防止対策の実施 ・鉄道施設へのハード対策増強による規制レベル の緩和 ・在庫の確保等、鉄道施設、不動産・流通施設に おけるBCP対応力の強化 ・荒天時における車両避難の実施 ・サプライチェーンの多様化等、災害対応マニュアル の整備 ・保険加入による災害被害額の低減 |

| リスク項目 | 当社グループにとってのリスク | 発生時期 | 対応策の方向性 |

|---|---|---|---|

| 降水・気象パターンの変化 | 【鉄道】 降雨・強風の増大による輸送費用増加 | 中期 | ・鉄道施設へのハード対策の計画的実施 ・デジタルテクノロジー活用による予防保全 |

| 【不動産・流通】 紫外線や嵐による建築素材の劣化による 資産価値低下 | |||

| 平均気温の上昇 | 【共通】 猛暑による乗客、来館客数の減少、 熱中症対応や生産性の低下によるコスト増加 | ・猛暑を踏まえた施設設計の実施、施工 | |

| 【鉄道・バス】 冷房対応に伴うコスト増加 | |||

| 【不動産・流通】 空調能力の増強等による建築コスト増加 | |||

| 海面上昇 | 【鉄道・バス】 沿岸路線の浸水による設備、車両被害 | 長期 | ・鉄道施設の浸水防止策による強靭化 ・鉄道車両の避難計画の整備 |

| 機会項目 | 当社グループにとっての機会 | 発生時期 | 対応策の方向性 |

|---|---|---|---|

| 資源の効率 | 【共通】 省エネ投資により、操業コスト減、公的支援や 減税可能性向上 | 中~長期 | ・車両更新投資や設備更新投資等による省エネルギーの推進 ・創エネ電力の自社利用推進 |

| 製品及び サービス | 【鉄道】 炭素税導入による自動車輸送から鉄道輸送への流入 | ・車両更新投資や設備更新投資等による省エネルギーの推進 | |

| 【バス】 EV/FCVバスの普及を促進する政策、補助金制度の実施・強化 | ・補助制度の活用 | ||

| 【不動産・流通】 ・高環境性能新築ビルへのニーズが高まることによる 賃料上昇、資産価値向上 ・BCP対応や帰宅困難者対策等、災害に強い施設への 入居ニーズに応えることによる、競争力強化や増収 | 短~中期 | ・環境認証取得ビルの拡大、環境性能向上に向けた積極的な設備更新 ・なんばエリアの不動産・流通施設の災害対応力強化 ・災害対応マニュアルの整備やBCP対応策の情報開示 | |

| レジリエンス | 【共通】 エネルギーミックスの変化に対応できている場合、 事業の強靭性が向上 | ・車両更新投資や設備更新投資等による省エネルギーの推進 ・創エネ電力の自社利用推進 |

| 機会項目 | 当社グループにとっての機会 | 発生時期 | 対応策の方向性 |

|---|---|---|---|

| 資源の効率 | 【共通】 省エネ技術による動力・運営コスト削減 | 中期 | ・新しい技術の普及や新たな補助制度の活用による 高性能車両・設備の導入促進 |

| 【鉄道】 環境配慮型車両の低価格化、長距離走行ができる耐久性の実現 | 長期 | ||

| 【共通】 平均気温の上昇による冬季の暖房費低減 | 中期 | ・仕様の簡素化による暖房機能への設備投資抑制 | |

| エネルギー源 | 【共通】 再エネの低価格化、コスト削減 | 長期 | ・再生可能エネルギーの導入 |

| 製品及び サービス | 【鉄道】 顧客の環境意識の高まりによる自家用車から鉄道へのモーダルシフト | 中期 | ・自家用車から公共交通への転移を促す総合モビリティ事業への進化 |

| 【不動産・流通】 ・環境性能強化による運営ローコスト化、競争力向上 ・長期優良住宅の基準(ZEH水準)を満たすことによる補助金・ 税制優遇措置対象化と、顧客評価の向上による損益への影響 ・顧客の環境性能ニーズの上昇に応えた差別化成功による増収 | 中期 | ・ZEB/ZEH化に必要な省エネ設備の導入や補助制度の積極的活用 ・戸建分譲における高気密・高断熱住宅の販売促進、 リフォームにおける断熱リフォームパッケージ商品の販売促進 ・高環境性能ビルやZEB/ZEH等の開発 | |

| 【不動産・流通】 ・異常気象の激甚化等による湾岸の競合物流施設の安全性低下で、 相対的に自社物件の価値が向上 | 短~長期 | ・内陸部の物流施設の高度化の推進 | |

| 市場 | 【共通】 ESG投資の拡大に伴い、資金提供が活発化 | 中期 | ・積極的な環境対応を進めるためのグリーン投資による資金確保 |

【共通】は鉄道事業、軌道事業、バス事業、海運業並びに不動産・流通事業で発生するもの

発生時期 短期:1年、中期:2~4年、長期:5~15年

対応策の方向性は実施検討中のものも含む

特定したリスク・機会の重要度評価において「大」と評価したものの中で、気温上昇のシナリオにおける将来の客観的な予測データが公開されている項目について、2030年の社会での「対象範囲」において事業インパクトを定量的に試算しました。

その想定の前提となるシナリオについては、移行リスク・機会は気候変動に対し社会に積極的な対応が行われる1.5~2℃シナリオにより、また物理的リスクは1.5~2℃シナリオ及び4℃シナリオにより試算しました。

| 項目 | リスク・機会 | 試算に用いた予測データ | 2030年の影響想定 | |

|---|---|---|---|---|

| 1.5~2℃シナリオ | 4℃シナリオ | |||

| 移行リスク | 炭素税の課税による営業利益の減少 | IEA「World Energy Outlook 2024」 | 140$/t-CO2(2030年・先進国) 為替レート:1$=128.3円で換算 | ー |

| EV/FCVバス導入コストの増加 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 EVバス市場分析調査結果 | EV導入率約5%を想定 | ー | |

| 電力料金の高騰による営業利益の減少 | IEA「World Energy Outlook 2018」 | 現状の水準と比べ約5%上昇 | ー | |

| 物理的リスク | 豪雨による物理的被害 (洪水※1、土砂崩れ、橋梁洗掘) による営業利益の減少 | 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会 「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言」 A-PLAT「気候変動適応情報プラットフォーム」 | 現状の水準と比べ 洪水発生頻度約2倍 土砂崩れ、橋梁洗掘 発生頻度2%増加 | 現状の水準と比べ 洪水発生頻度約4倍 土砂崩れ、橋梁洗掘 発生頻度2%増加 |

| 集中豪雨増加による鉄道運休並びに 施設休館※2による営業利益の減少 | 気象庁「日本の気候変動2020-大気と陸・海洋に 関する観測・予測評価報告書-(詳細版)」 環境省・気象庁 「21世紀末における日本の気候(2015)」 | 現状の水準と比べ 年間集中豪雨発生日数 0.6日増加 | 現状の水準と比べ 年間集中豪雨発生日数 1.2日増加 | |

| 機会 | 環境認証取得による既存ビルの賃料増加 | 日本不動産研究所 「第48回不動産投資家調査 特別アンケートⅡ」 | 現状の水準と比ベ約3%上昇 | ー |

1 大和川、紀ノ川流域を想定

2 なんばCITY、なんばパークス、なんば駅南海商事営業店舗を想定

| 項目 | リスク・機会 | 2030年の影響想定 | |

|---|---|---|---|

| 1.5~2℃シナリオ | 4℃シナリオ | ||

| 移行リスク | 炭素税の課税による営業利益の減少 | ▲ 28億円/年 | ー |

| EV/FCVバス導入コストの増加 | |||

| 電力料金の高騰による営業利益の減少 | ▲ 3億円/年 | ー | |

| 物理的リスク | 豪雨による物理的被害(洪水、土砂崩れ、橋梁洗掘)による営業利益の減少 | ▲ 1億円/年 | ▲ 3億円/年 |

| 集中豪雨増加による鉄道運休並びに施設休館による営業利益の減少 | ▲ 1億円/年 | ▲ 3億円/年 | |

| 機会 | 環境認証取得による既存ビルの賃料増加 | 3億円/年 | ー |

試算の結果、想定される気候変動の影響は、脱炭素社会への移行リスク・機会に起因する事業インパクトが算出されました。物理的リスクの事業インパクトについては、4℃シナリオにおける影響額が、1.5~2℃シナリオと比較して、約1.9倍となる試算結果となりました。

なお、いずれのシナリオとなった場合でも、事業インパクトは限定的と見込まれるものの、今後気候変動によるリスクの最小化と機会の最大化を図るために、鉄道車両の更新をはじめとするCO2削減施策の推進等、脱炭素社会の実現に向けた取組みを通じて、気候変動に対してレジリエントな組織であり続けたいと考えています。

リスク管理

当社グループの事業等のリスクについては、「リスク管理委員会」(委員長:社長兼COO)を設置するなど、グループ全体の総合的・一元的なリスク管理を行うことにより、当社グループの経営に重要な影響を与える可能性のあるリスクの回避または低減に努めています。

リスク管理委員会では、優先的に取り組むべき8つの最重要リスクを決定しており、これらのリスクには「環境」並びに「人事・労務」が含まれています。最重要リスクについては、業務リスクと経営リスクに区分したうえで、リスク対策の推進責任者であるリスクオーナーを選定し、業務リスクについては実行者であるリスクマネージャーを中心にリスク対策計画を実践するとともに、経営リスクについてはリスクの動向をオーナーからリスク管理委員会に報告することで実効性の向上を図っています。

これらリスクオーナー・リスクマネージャー(第1線)、リスク管理委員会(第2線)の取組みを内部監査室(第3線)が監査しており、いわゆる「3つの防衛線」の体制を整えています。

また、「サステナビリティ推進委員会」(委員長:会長兼CEO)では、気候変動や人的資本等についてのリスクの最小化と機会獲得に向けた各種方針・戦略の策定、取組みのモニタリングに関する管理を行う体制となっており、リスク管理委員会と連携しながら、定期的にリスク低減に向けた取組みを実施します。

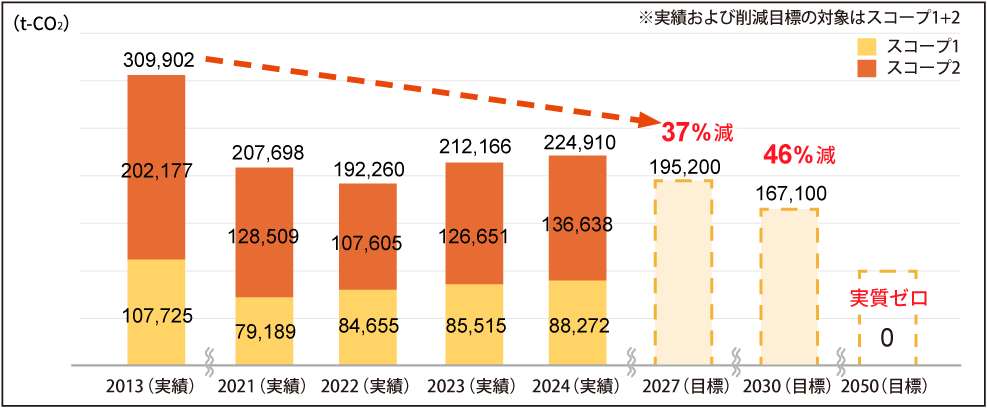

指標と目標

当社グループでは気候変動の緩和と移行リスクへの備えのため、事業活動の脱炭素化に向けた取組みを行っており、以下の目標を掲げています。

スコープ1,2について

・CO2排出量を2013年度比46%以上削減(2030年度)

・2050年のCO2排出量実質ゼロ

スコープ1,2について

・CO2排出量を2013年度比46%以上削減(2030年度)

・2050年のCO2排出量実質ゼロ

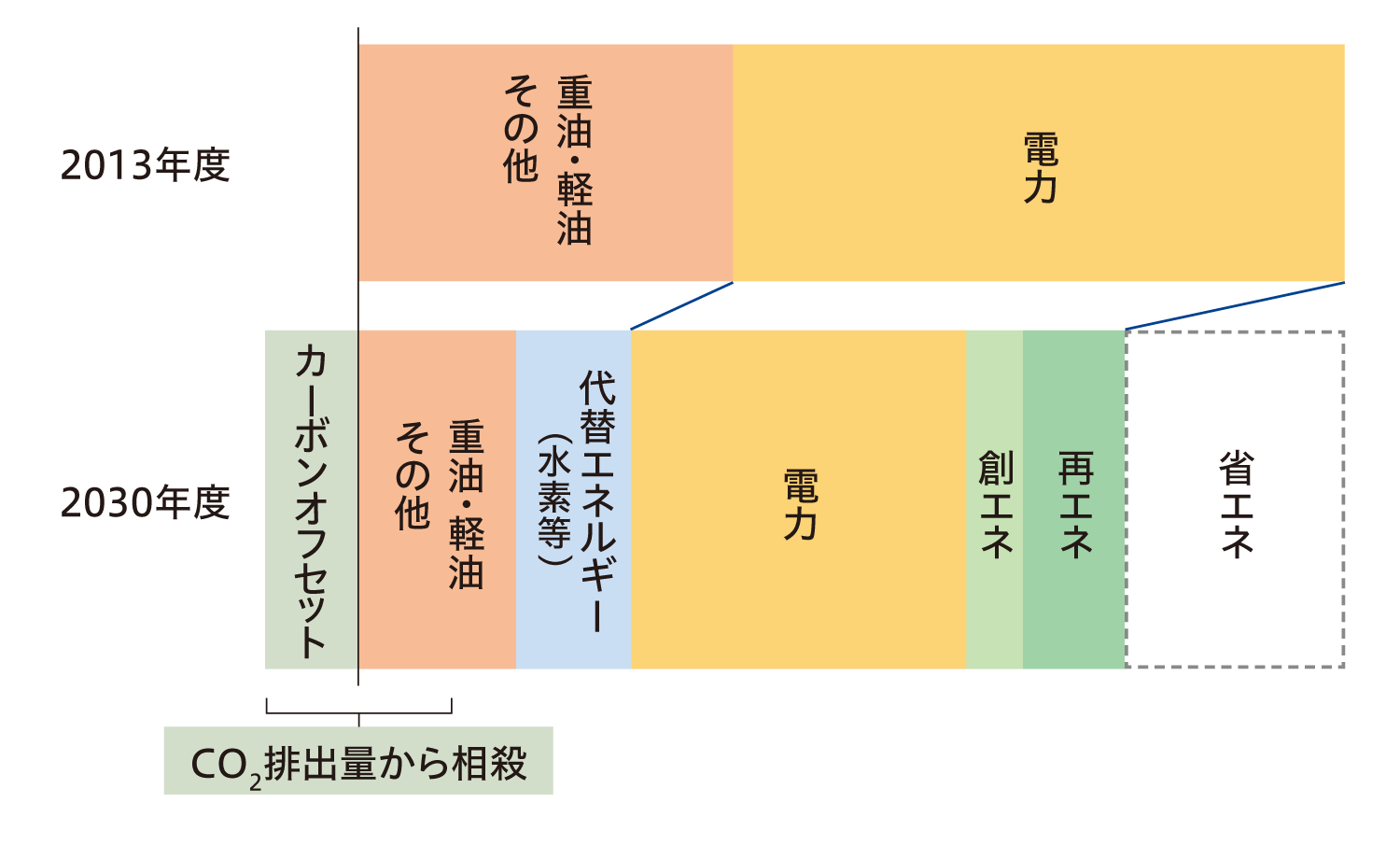

また、これらの目標を達成するため、鉄道事業部門における以下の指標の進捗を測定しています。

・省エネ型車両の導入割合を85%まで向上(2030年度)

・省エネ型車両の導入割合を85%まで向上(2030年度)

当社グループは、鉄道車両の更新・再生可能エネルギーの活用等のCO2排出量の削減に向けた取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

当社グループのCO2排出量の実績と削減目標、消費エネルギー構成イメージ並びに第三者保証取得状況は、以下のとおりです。

昨年度に続き、2024年度実績のエネルギー起源CO2排出量(スコープ1,2)(範囲:当社及び連結子会社54社)について、デロイト トーマツ サステナビリティ(株)により「南海グループ エネルギー起源CO2排出量算定報告書(2024年度)」において第三者保証を受けています。

| スコープ1 | スコープ2 | スコープ1+2 | |

|---|---|---|---|

| 2024年度 エネルギー起源 CO2排出量(t-CO2) | 88,272 | 136,638 | 224,910 |

バックナンバー

過去の報告書をご覧いただけます。